有事の際にも、放送が

確実に継続できる立地で

きめ細やかな

ローカル情報の発信を

香川大学特任教授、四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構副機構長 長谷川 修一 さん

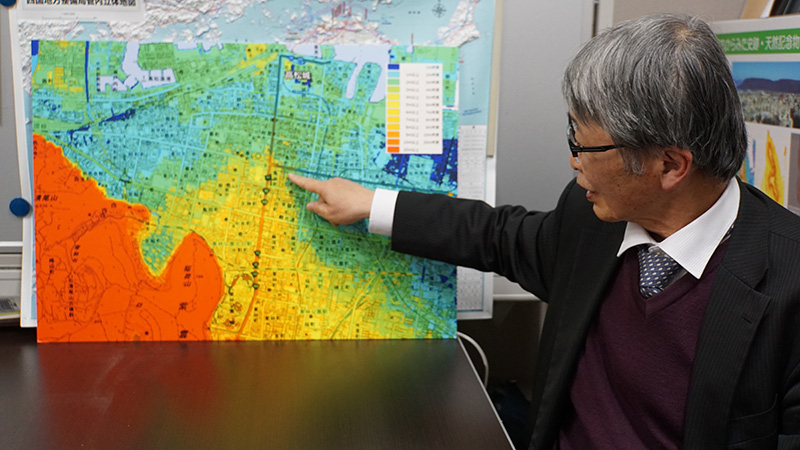

標高の低い土地はもともと海だった

長谷川さんには、KSBが社屋建て替えを検討していた2016年に講演に来ていただきました。上之町へ本社を移転する、大きなきっかけの1つになったと聞いています。

私は、どの場所の災害リスクが高いかということを、研究の主なテーマにしています。それで、香川県のどこが最も災害リスクが高いかというと、「海際の標高が低い土地」というのが、私の考えです。高松市の土地の成り立ちを見ると、標高 3mより低い土地というのは、縄文時代は海だったところです。それが川からの土砂、つまり洪水で埋め立てられた土地なのです。もともと海だったところですから、津波や高潮・洪水の被害にあうリスクが高いです。また、洪水によって埋め立てられた土地ということは、砂地の柔らかい地盤であるため、地震動は増幅しやすいですし、液状化もしやすいです。しかし、香川県の放送局の拠点は、海際に集中しています。それは危険だということを当時お伝えしました。

都市化とともに、忘れられる災害の記憶

土地の成り立ちから考えることが重要だということですね。

昔は災害が今より身近でした。例えば洪水や浸水の多い土地は農地として利用するなど、災害に応じた土地利用をしていました。しかし、いまはどんどん住宅ができ、会社の建物も立地し、商業施設などもできました。そうやって現在の便利な高松市が出来上がっていったわけですが、元々そこがどんな土地だったかは、徐々に忘れていきますよね。

土地ができるプロセスは災害です。自分が住んでいる、働いている土地の成り立ちを考えるということは、災害リスクを考えてもらう1つの手がかりだと思っています。災害の記憶を忘れているだけだということにも気づきます。

災害がいつ起きるかは予測できませんが、起こったときに被害が大きくなりそうな場所は、ハザードマップなどを見れば、ある程度把握をすることができます。

きめ細やかなローカル情報の発信を続けてほしい

放送局としてのKSBグループに期待することは

普段からの防災教育に加えて、災害時にきちんと情報を発信してくれること、特にローカル情報ですね。災害の実状況、あるいは被災者に対する支援などの、きめ細やかなローカル情報を、絶えることなく流していただくのが、放送局の使命かなと思います。そのために、事業が継続できる、放送が確実に継続できる場所に立地をするということは、非常に大切です。海際の標高が低い土地は、災害時には「避難しなければならない」土地です。避難すべきところに拠点があって、社屋の被災対応に追われたり、浸水で放送機能がストップしたりしていては、使命は果たせませんから、よくぞ(移転を)決断されたなと思います。南海トラフ巨大地震がもし起こってしまったときにも、確実な放送の継続を期待しています。

掲載日:2025年8月4日(記載内容は掲載時点の情報です)