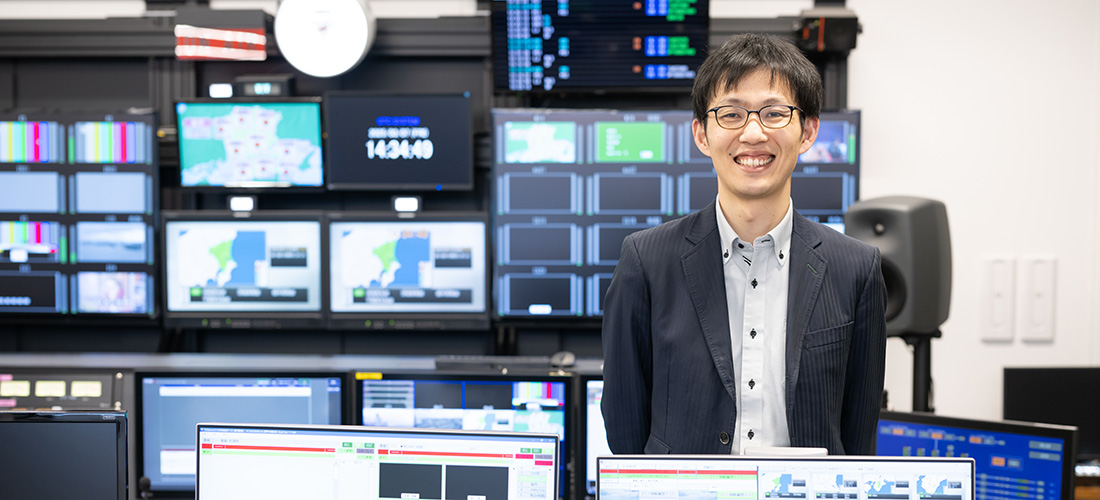

災害報道の継続を

縁の下で支える

KSB瀬戸内海放送 報道クリエイティブユニット(高松本社)兼 技術ユニット

2012年新卒入社

出身地:香川県

浜辺 亮介

安心安全に取材・放送ができるよう

正しい知識を身につけサポートしたい

最小限の人数ですぐに放送を

普段の仕事内容と、どのように防災に関わっているかを教えてください。

報道クリエイティブユニットとしては新社屋の移転後、導入した設備や機材を、報道の皆さんが使いこなせるような技術的支援をしていました。今は制作技術との連携や労務管理などを担当しています。災害時には後方支援、いわゆるロジ業務を担います。技術ユニットとしては、主に情報システムを担当しています。

新社屋での設備では、どのような災害対策を行いましたか

大地震発生時には、いち早く緊急報道番組への切り替えを行い、放送で避難を呼びかける必要があります。このため新社屋では、アナウンサーとディレクターの2名程度がいれば、すぐに放送ができるということをコンセプトに、放送設備を整備しました。具体的には、技術スタッフが不在でも、報道スタッフだけで放送が行えるようにして、情報カメラや地震情報のCGなどを、ボタン1つで切り替えられるようにしています。

普段使いでいざというとき使える機器を

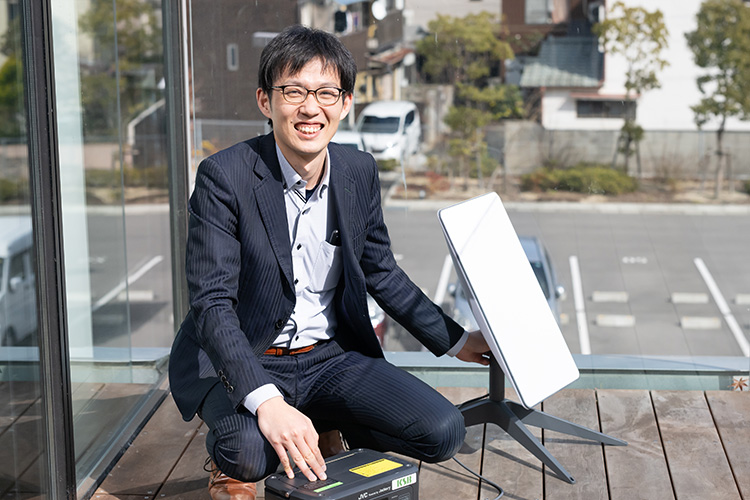

取材先で撮影した映像を、社屋に伝送する環境も整えていますね

西日本豪雨のときもそうでしたが、かつては必ず中継車が現地に行き、その中継車を使って映像を送っていました。そうすると、技術スタッフも必要ですし、狭い道だと中継車が入っていけないかもしれない。近年は携帯電話の電波を使う簡易中継機が普及していますが、災害時はその携帯電話の電波すらつながらない可能性も高いです。そこで、スターリンクという衛星通信サービスを、KSBにも導入しました。能登半島地震の際には、スターリンクと簡易中継機を組み合わせて映像伝送したという実例を、テレビ朝日系列局からも聞いています。映像伝送だけでなく、スターリンクを使うとその場にWi-Fi環境を構築できるので、取材クルーがスマートフォンを使えるようになり、こまめな安否確認も行えます。

このほかでは、瀬戸内海に津波が来たとき、撮影できるカメラが高松にしかないということで、2024年の10月、岡山県の鷲羽山に情報カメラを新たに設置しました。設置してすぐに、電車が橋の上で停車するというニュースがあり、それを撮影することもできました。災害時にだけ使うというつもりでは導入していないですし、スターリンクも同様ですが、普段使っていないと、いざというときにも使えないので、普段使いをしていこうと、マネジャーの伊藤さんとも話しています。

放送継続を縁の下で支える

報道としての、防災・災害対策はどんなことをされていますか

現場に取材に行く人たちの食事や簡易トイレ、ガソリン携行缶などの備蓄品を準備しています。また、取材に行く道や、宿泊先が安全であるかなどの、安全管理も大事な役割です。そのほかでは、社外に出ての災害対応訓練も、マネジャーたちと一緒に計画しています。過去に東かがわ市や観音寺市で訓練を行ったときは、安全に撮影ができる場所の選定や交渉などを私が行いました。西日本豪雨の取材を経験していない若い記者たちも多い中で、どんな訓練が必要なのか、災害時に何が起こるのかということは、訓練してようやく気付くことも多いです。

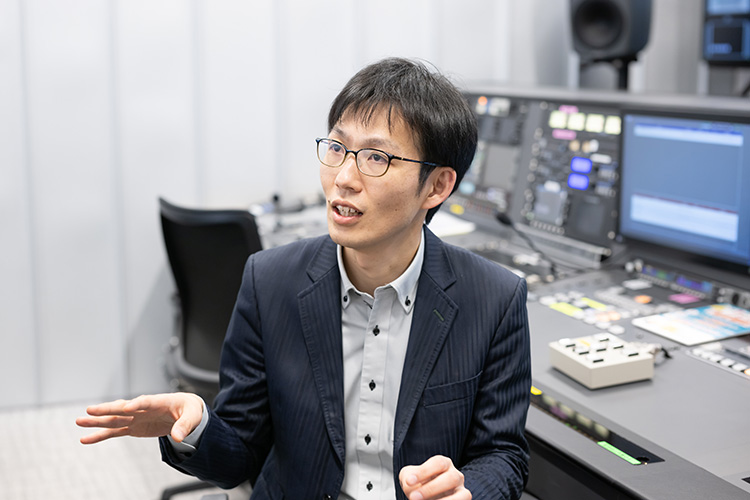

技術ユニットと兼務していることで、生かされていることもありますか?

情報システムを担当していることで、ネットワークのことも真剣に考えるようになりました。ほとんどの業務をPCに頼っているので、仮にインターネットが使えなくなると、記者が記事を入稿するシステムが使えなくなったり、原稿が印刷できなくなったり、メールすら打てないという事態になりかねません。もしそうなったときに、放送ができないということがあってはならないので、どのような対応をしていくべきなのか。若干逸れますが、例えばサイバーテロ等の対策も含めて、設備・機材の経年劣化とは別の視点での放送継続についても、考えないといけないと思っています。

地域のなかでのKSB、そして自分の役割について改めて教えてください

災害時に正しい情報を発信しながら、仮に初報を他社のニュースで見たとしても、「KSBならもっと知りたい情報がある」と思ってもらえるような、信頼されるメディアでありたいです。そのなかで自分に何ができるかというと、過去の訓練や、失敗から学んだことを実践するためのサポートだと考えています。取材に行く人たちに、食料や伝送機材やネットワークなどの武器を与える形もあれば、「その道は危ない」などのストップをかける形もある、広い意味での安全管理が役割だと思っています。その一環で、2024年には防災士の資格もとりました。スタッフが安心して取材をできるように、まず自分が正しい知識を身につけようと思います。

掲載日:2025年8月4日(記載内容は掲載時点の情報です)